ダクト製作

ここではダクト製作の一例を説明しています.

部品一式: 左上から,合板,スピーカ(FOSTEX FE87E),掃除口(今のところ透明のものがない),チーズ,ソケット,ストレートパイプ.塩ビ管は全てφ100mm の規格品で,VP 管と呼ばれるもの.

まず,スピーカをネジ止めする板を加工します.

写真は,ドリルで穴をあけた後,ルーターで丸く穴をあけようとしているところです.

穴開け完了.スピーカが顔を出す穴です.

さらに,ドーナツ状にカットして,ヤスリで仕上げます.

外周が塩ビ管の内壁に合うようにします.一発では合わないので,現物合わせで何度かやすりかけを繰り返します.

塩ビ管にはめこんだところです.管の接合部はテーパがついているので,合板を押し込んでいくと次第に締めつけられて固定されます.接着材は使っていません.

スピーカをネジ止めします.

ウレタンをつめて,上からフタをしめれば二次音源の出来上がりです.(配線が残っていますが)

同様にして,一次音源用も作ります.

もう少し大きい消音装置(φ150mm)も同様に作れます.

まず,φ100mm のと同様に,板を加工します.

スピーカが大きくなると,スピーカを固定する方向が先程とは逆になります.

これを,φ150mm のチーズにはめ込みます.(二次音源用)

スピーカを押しこんでいきます.手だけでは無理で,木づちで叩いて入れました.

取り付け完了.かなりきついので,これも接着材不要です.

中はこんな感じになっています.もしスピーカを外すとなったら大変そうです.

あとは,ストレートパイプを接続するだけです.

ストレートパイプを適当な長さにカットします.

スピーカに配線します.ソケットのわきに穴をあけて,リード線を通しています.

パイプを接続します.

コンデンサマイクを取り付ける穴(φ10mm)をドリルであけます.

パイプを接続する際には,後でパイプが抜けやすいように油を塗ると良いです.

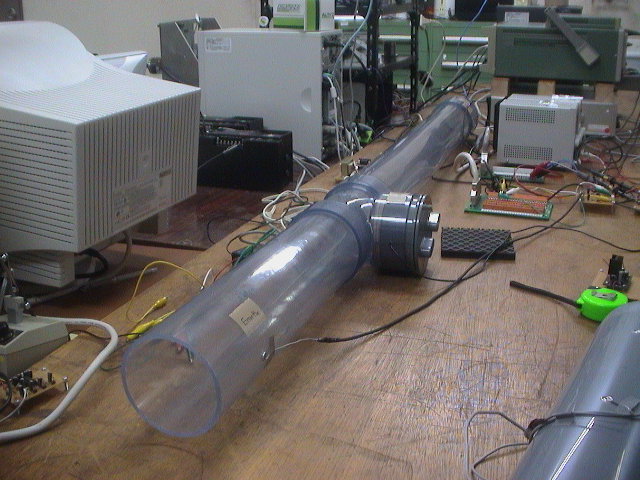

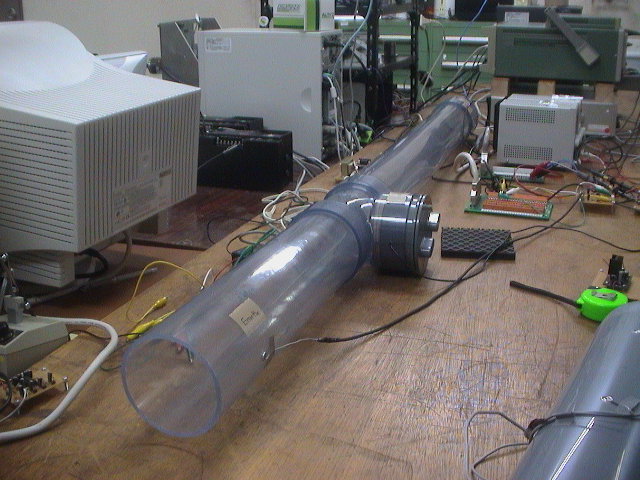

ダクト完成.アンプ等を接続して,実験装置の完成です.

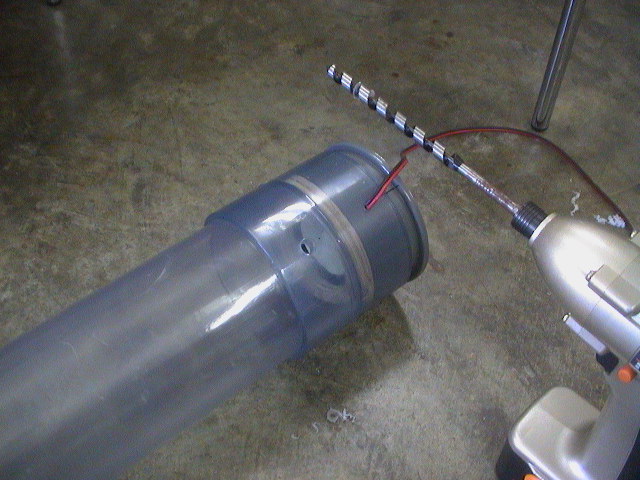

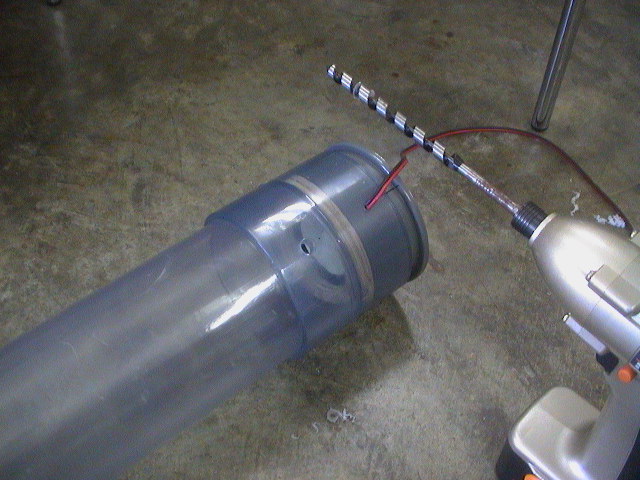

一次音源とリファレンスマイク.このコンデンサマイクは丁度直径 10mm で,穴にぴったりはまります.

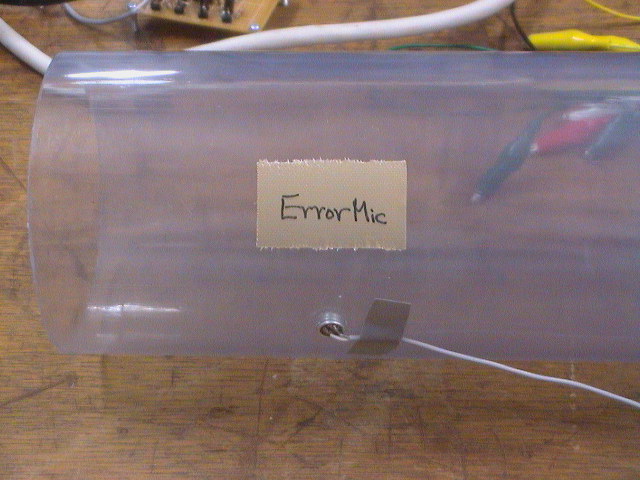

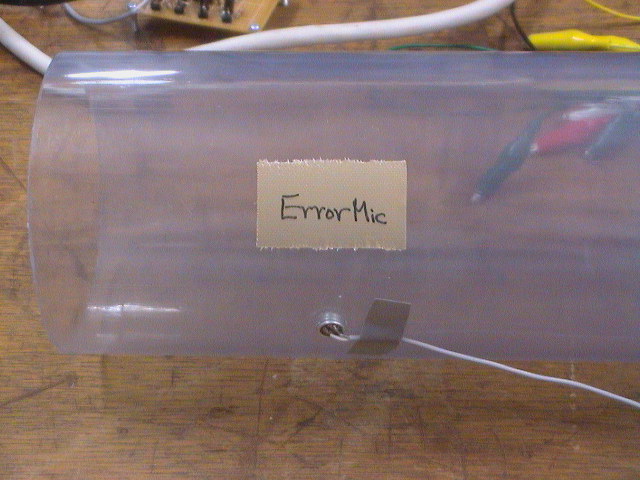

エラーマイク.